verschiedene Schreibweisen im Laufe der Jahrhunderte: Etechenruite, Eckhenreuten, Ekenruti, Eggenruti. Name kommt von reuten und bezeichnet allgemein ein Roden des Waldes durch Ausgraben, im Gegesatz zu schwenden einem Roden durch Abschälen der Rinde, so dass die Bäume absterben, worauf der Flurname "Gschwendt" bei Eggenreute hindeutet.

Eggen ... entstand nach KW4 aus dem Personennamen Eticho, also nicht von eggen wie allgemein angenommen wird

Reuten bedeutet roden = Wurzelstöcke herausholen, greuten ist gleichbedeutend mit Stöcke verfaulen lassen, dagegen heißt schwenden zum Schwingen gebrachter Wald, auch verschwundener Wald wie dies in Schwende und Gschwend zum Ausdruck kommt (z.B.Alberschwende)

Eine andere Deutung wäre noch möglich nach der Entstehung aus "das Eck", gelegen im Süden und Südosten von Württemberg.

"Egg" ist eine Bezeichnung für aufragende Bergrücken. Dem Egg entlang fließt der Eggenbach, auch unter dem Egg. Es ist aber auch möglich, dass der Eggenbach nach der Siedlung des Eticho benannt wurde.

Die Sage vom Gschwendtweible soll hier nicht unerwähnt bleiben:

Im Gschwendt, einer vom Eggenbach durchflossenen Waldschlucht, zwischen Eggenreute und Siggenhaus geisterte einst das Gschwendtweible. Ganz in lange,weiße Kleider gehüllt, auf dem Kopf einen breitrandigen Hut und in der Hand eine Laterne tragend, erscheine es in bestimmten Nächten und bedrohe den einsamen Wanderer mit einem Stock. - Man erzählt allerdings, daß sich auch einheimische Gestalten, nächtlich furchterregend gekleider, umhertrieben, um ungestört wildern zu können.

Eggenreute wird 1155 in Kauf- und Stiftungsurkunden des Klosters Weingarten erwähnt. Die Jahreszahl 1155 erscheint allerdings unecht und muss auf etwa 1270 vordatiert werden, denn um den damaligen Besitz des Klosters zu sichern, wurden diese Kauf- und Stiftungsurkunden um das Jahr 1270 gefertigt und mit der Jahreszahl 1155 versehen. In ihnen erscheinen auch die Orte Englisweiler und Sommers als Besitz des Klosters.

Als altweingartischer Besitz wurde Eggenreute bereits 1245 von dem Grafen Heinrich von Heiligenberg dem Kloster Baindt bei Weingarten geschenkt, welches jedoch die Siedlung nur 30 Jahre behielt. Schon 1245 wurde sie an Weingarten verkauft.

Prof.Pauly berichtet darüber: "1245 schenkte Konrad Schenk von Schmalnegg die Siedlung Eggenreute an das Kloster Baindt, und der Lehensherr, Graf Berthold von Heiligenberg bestätigte in derselben Urkunde diese Schenkung mit Verzicht auf seine Lehensherrlichkeit. Aber schon 1275 verkaufte Baindt diese Besitzung um 39 1/2 Mark Silbers an das Kloster Weingarten.“

„Am 27.August 1303 übergab das Kloster Weingarten dem Truchsessen von Waldburg die Vogtei über folgende Güter; Eggenreute, Haag, Sommers, Karsee, Schweinberg, Unteregg.“(Vo)

27. Juli 1440: " Gonrad Mangold, Ammann zu Waldburg, entscheidet zwischen Contz Steinhuser von Eckenruti und Hans Müller von Haslach (Haselmühle) über Trieb und Trabb." (RW)

"Hans Hafner,Bürger zu Altdorf, vergleicht die Brüder Steinhuser von Eggenruti und den Müller auf der Haslach über Trieb und Tratt im Gschwendt." (RW ohne Datum)

Aus der Gemeindebeschreibung von Eggenreute in der alten Oberamtsbeschreibung vom Jahre 1841 wird folgendes entnommen:

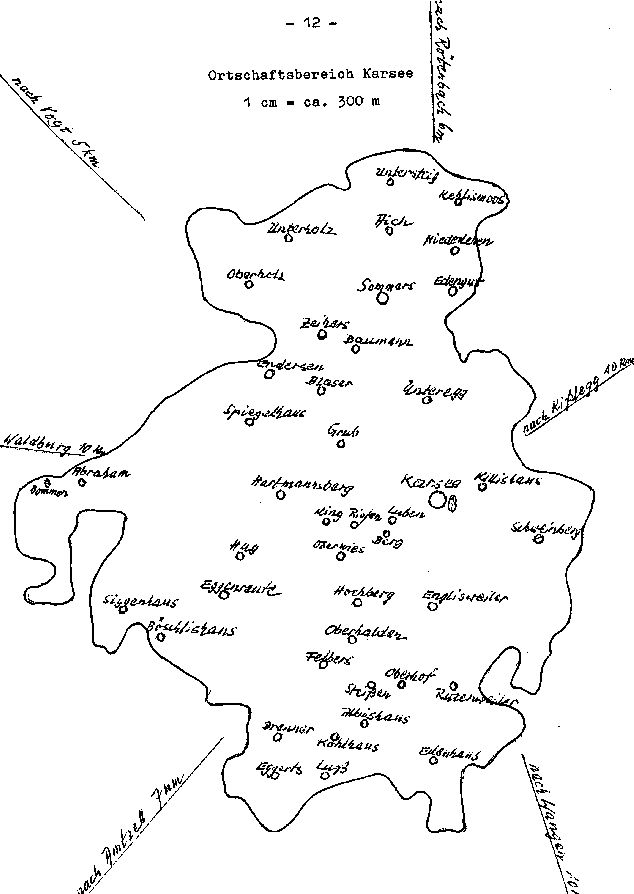

"Die Gemeinde besteht aus 34 Parzellen und ebensovielen geschlossenen Markungen mit 274 katholischen und 9 evangelischen Einwohnern. Dieser Gemeindebezirk ist sehr zerstückelt und liegt mit einem großen Teil seiner Markungen im Umfang der

Gemeinde Pfärrich/Amtzell. Er ist sehr hügelig und bildet ein Gewirr von zahlreichen kleinen Anhöhen und Vertiefungen.

Der Karbach auf der Ost- und der Eggenbach auf der Westseite durchziehen, der letztere in einem ziemlich vertieften und engen Tale, den Bezirk in südlicher Richtung. Die Ravensburger Landstraße durchschneidet nur auf eine ganz kurze Strecke zwei Gemarkungen. Die übrigen Parzellen sind dem Verkehr abgeschieden. Die Vereinödung ist hier uralt, vielleicht ursprünglich.

Das Klima ist rauh, der Boden nicht der beste. Doch wird Viehzucht und Ackerbau mit Vorteil betrieben, und die Gemeinde zeichnet sich durch eine glückliche Mitte des Wohlstandes aus, so daß man nichts von Armut weiß und seit zehn Jahren von der Gemeinde kein Kreuzer für Bedürftige zu verausgaben war.

Erwähnung verdient als fleißiger Landwirt, Pfau in Eggenreute, der zum aufmunternden Beispiel seiner Nachbarn eine öde Strecke von 12 bis 15 Morgen nutzbar gemacht hat.

Gewerbe hat diese Gemeinde, eine unbedeutende Mahlmühle ausgenommen, eigentlich gar keine. Branntweinbrennereien sind jedoch zahlreich, in denen fast die Mehrzahl der Bauern einen Teil ihres Kartoffelertrages zu Branntwein verbrennt.

Gemeinde-Aktiva sind nicht vorhanden; dagegen hat die Gemeinde ein Passivum von 5000 fl.

Sämtliche Parzellen gehörten ehemals zum Kloster Weingarten mit niederer Gerichtsbarkeit und Kollektationsrecht. Die hohe und. forstliche Gerichtsbarkeit stand der Landvogtei zu.

Die Erwerbungen des Klosters Weingarten sind bei den einzelnen Parzellen, soweit sie bekannt sind, einzeln namhaft gemacht.

Im Allgemeinen ist zu bemerken, dass Truchseß Johann von Waldburg alle seine in der Pfarrei Karsee gelegenen Güter an das Gotteshaus Weingarten verkaufte.

Im Jahre 1804 kam Eggenreute mit Weingarten an Nassau Oranien, 1806 an die Krone Württemberg. Von diesem Jahr an bis 1810 war die Gemeinde dem Oberamt Altdorf, von 1810 an ist sie dem Oberamt Wangen zugeteilt.

Der Gemeindebezirk hat weder eine eigene Kirche, noch eine Schule, sondern ist nach Amtzell, Pfärrich, Karsee und Waldburg eingepfarrt und schulpflichtig.

Der Staat bezieht den Zehnten in Eggenreute selbst und hier auch den Heu- und Blutzehnten, und in den Parzellen Albishaus, Dietrichs, Edenhaus, Englisweiler, Ettenlehen, Felbers, Goppertshäusern, Haag, Haselmühle, Hochburg, Ibental Luppmann, Ruzenweiler, Siggenhaus, Sommers, Steißen, Unteregg und Wüstenberg, Clrüher Sternberg?) und jetzt der Staat in Edensbach, Heselboschen, Kehlings, Lohren, Lußmanns, Muschen.

Die Kirchenpflege in Amtzell in Feld. Die Pfarrei in Amtzell in Geiselharz, (unklar ausgedrückt) Frei vom Großzehnten sind Böschlishaus, Eggerts, Stadels und teilweise Goppertshäusern. Dem Staat steht auch das Fischrecht in dem Karbach von seinem Eintritt in den Gemeindebezirk bis zu seiner Mündung in die Argen zu. Das Jagdrecht ist zwischen dem Staat und dem Fürsten von Waldburg-Wolfegg geteilt, der letztere besitzt es jedoch ohne Jagdpolizei in Siggenhaus und Edensbach, Ibental, Kehlings, Luppmanns und Lußmanns.

Gemeindepolitisch gehörte Eggenreute bis 1806 zum "Amt um Amtzell" (nach Frisch), von 1806 bis 1934 eine eigene Gemeinde, von 1934 bis 1952 wieder zu Amtzell, darauf zur Gemeinde Karsee und seit 1972 zur Ortsverwaltung Karsee/Wangen, kirchlich bis 1808 zur Pfarrei Amtzell.